3/19第2回公開講座 イベントレポート

テーマは「バーチャルが地域をつなぐ、バーチャルで未来を変える」で、参加人数は80人でした。

➽基調講演とトークセッションについて

豊田啓介氏(東京大学 生産技術研究所 特任教授、建築家(NOIZ))による基調講演では、「デジタルツインに価値を生むためにー動的系と相対系、機械可読の視点ー」というテーマで、人、モノ、環境などあらゆるフィジカル的要素をバーチャル空間と同期させ、相互連携する「コモングラウンド」の活用について語られました。

この技術により、「人間中心」の「持続可能的」な「最適化社会」の到来が期待されており、産業の高効率化や教育の地域格差解消など、様々な社会課題の解決が見込まれています。大阪に設立された「コモングラウンド・リビングラボ」での取り組みや、実現した先に待つ社会像についても紹介されました。

続くトークセッションでは、「産×官×学×XRで作り出す次世代地域社会」というテーマで、XR技術の全世界市場規模が2030年に約80兆円に達すると予測される中、Society5.0時代の生活・産業基盤としての役割について議論が行われました。急速な技術革新や少子高齢化などにより社会変革が求められる日本において、XR技術が地域社会に与える影響について、豊田啓介氏、木村雅和学長(静岡理工科大学)、西村真里子氏(株式会社HEART CATCH 代表取締役・静岡県フェロー)が意見を交わしました。➽イベントの意義と今後の展望

今回の公開講座のテーマ「バーチャルが地域をつなぐ、バーチャルで未来を変える」は、現代社会におけるデジタル技術の重要性を強調しています。特にXR技術は、物理的な制約を超えて人々をつなげる力を持っており、地域社会の活性化や産業の効率化に大きな可能性を秘めています。

豊田啓介氏の知見を踏まえると、デジタルツイン技術の活用により、リアルタイムでのデータ収集と分析が可能となり、より精緻なシミュレーションや予測が行えるようになります。これにより、都市計画や災害対策、医療分野などでの応用が期待され、社会全体の最適化が進むでしょう。また、XR技術の普及は、教育やエンターテインメントの分野にも大きな影響を与えます。遠隔地にいる人々が同じバーチャル空間で学び合い、楽しむことができるようになることで、地域格差の解消や新たなビジネスチャンスの創出が期待されます。

しかし、XR技術にはいくつかの課題も存在します。これらの課題を克服することで、XR技術はさらに広範な分野での活用が期待されます。

➽参加者からのアンケート結果

基調講演に対する満足度:

「たいへん満足」55%、「満足」40%、「どちらともいえない」5%

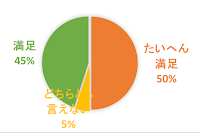

トークセッションに対する満足度:

「たいへん満足」50%、「満足」45%、「どちらともいえない」5%

参加者の声(抜粋):

「COMMON GROUND の可能性を感じる事ができました。」

「common groundなど知らなかったことの知識が増え勉強になりました。今後もこういった最先端の試みを聞かせていただけると今後の参考になります。」

「これからの時代、commonの考え方は重要だと再認識できたこと。」

「2030年には80兆円の市場になる理由が分かりました。」

「静岡理工科大学の取り組みは、先進的で大変すばらしいものだと思えました。」

アンケート結果から、参加者の皆様には非常に満足いただいており、特に「COMMON GROUND」の可能性やXR技術の未来について深く理解していただけたようです。また、静岡理工科大学の先進的な取り組みに対する期待も高まっています。アンケートにご協力いただきありがとうございました。

このように、今回の公開講座は参加者にとって非常に有意義なものであり、今後のイベントにも大きな期待が寄せられています。XR技術の課題を克服しつつ、その可能性を最大限に引き出すことで、地域社会の未来をより良いものにしていくことが求められています。

公開講座終了後インタビューの様子

※上記外部リンクについては、発信元の都合により記事が削除される場合があります

CITY staff💫

コメント

コメントを投稿